2011年10月6日

2011年10月5日出発

9月26日に前回迄に歩き終わった赤穂市有年まで、有年~三石は都合により後回しとして(12月6日歩き済み)、今回5日間の予定で三石~尾道まで歩きます。

10月5日午後自宅を出て大阪駅へ、今晩の宿泊先の何回か宿泊している相生駅前のステーションホテルアネックスにて宿泊。12月6日早朝JR相生駅から山陽本線で三石駅まで移動して山陽道を進みます。

有年~三石の間の有年峠・船坂峠は後廻しとなったことは。有年峠の旧道が不案内の道を歩くが、資料では秋は特にマムシが多いそうで、また熊もいるかも、特に私は大の蛇きらいで、12月以降の時期に歩くのに残しておきます。

2011年10月6日

三石宿~岡山市東区上道駅近くの街道

相生のホテルまだ薄暗い5時30分に出発、相生駅5時49分発で三石駅6時11分着。昨日は雨であったが幸い雨も止んだ。今日は岡山駅近くの何処まで歩けるかにかかっているが。朝6時15分にスタートしたが予定の東岡山駅までは無理であった。手前の上道駅までで終わりました。17時45分珍しく昼食時間20分ほど入れて、11時間30分歩き続けた。日も短いし距離は余り稼げない。上道駅に着いたら暗くなっていました。でも今日は、長船の町と福岡集落へ寄り道したので満足した一日の歩きでした。天気も良く最高の一日。上道駅からJRで岡山駅近くに移動、近くのホテルへ宿泊。明日朝一番でここに戻ってきてスタート。よく歩いた1日でした

三石駅 6時15分スタート

上道駅 17時45分着

67.144歩 40.28km 1.875kl

山陽本線三石駅、駅前が山陽道です

山陽道は駅前で右に(南西)に折れて

【三石宿】に入ります

右角に 三石一里塚跡の石碑 が建っています

丁度三石宿の北東の入口にあたります。

駅前の右に折れたところを振り返る

山陽道の三石宿は、播磨国と備前国と結ぶ唯一の主要幹線であり古くから交通の要衝であった。江戸期に入ると西国大名の参勤交代・旅人の行き来する往来の宿として、休憩所や宿泊で賑わった宿場街であった。慶応元年の記録では、本陣・脇本陣・厩など完備し、家数百三十七軒と記載されています

昨日雨が降ったので道は濡れているが幸い雨もあがり助かる。三石宿の街並みを進みます

左の川の対岸に三石耐火煉瓦の工場

宿場内の街並みの両側には往時の側溝が今も残っています、宿場中ほどに三石郵便局があります

郵便局の街道を挟んだ向かいに 三石明神社

境内の 孕石

三石明神社は、三石明神・孕岩(はらみいし)神社とも言われ今から一千有余年の昔、神功皇后がご懐妊の御身でこの社にある大きな岩の上で休息され、それ以来境内の岩や石は皆白い小石を孕んでいるようになったと伝わる。今も遠方からも子宝に恵まれるよう参詣される

郵便局の少し先左の電柱に「かどや」という看板があり、この辺りにかつての 本陣 があったようです。

本陣としての遺構は残っていない、慶応時には総畳数百三十畳の規模であったという。街道挟んだ向かい(北)側には、総畳数五十四畳の 脇本陣 があった、現在は神崎耐火煉瓦株の敷地

かどやの看板の電柱角をひだりに折れる道は赤穂通りといわれ、赤穂城下への道でもあります

少し先右手に浦上氏の居城跡である

三石城址(山城) への登山口があります。標高291mの中世の山城で遺構が比較的残っているという、南北朝期から戦国末期浦上氏の衰退により約250年の幕を閉じました

宿場を進むと金剛川に架かる大橋を渡ります、かつては土橋で長さ十二間と記載されています。橋から三石の宿場の街並みを見たところ

橋を渡る左斜め前方向を見る

すぐ先で関川信号交差点を渡ります、交差点を渡りすぐの宗友川に架かる小橋を渡ると

右に 高野山真言宗日光山光明寺

明和二年創建と伝わる門前に天保四年の 常夜灯一対

境内に安永七年の 宝篋印塔一基

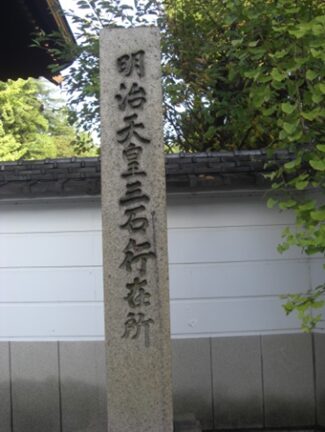

明治天皇三石行在所の石碑 右に光明寺をみてすぐ先のJR山陽線の煉瓦造りの高架を潜ります。山陽本線はここから西にカーブして暫く街道と離れます。

高架の先すぐ左に 木野山神社参道の石碑が建っています、参道は人一人歩けるような狭い急な石段を山に登ります。雨でぬれているので注意が必要でした

山上の 木野山神社

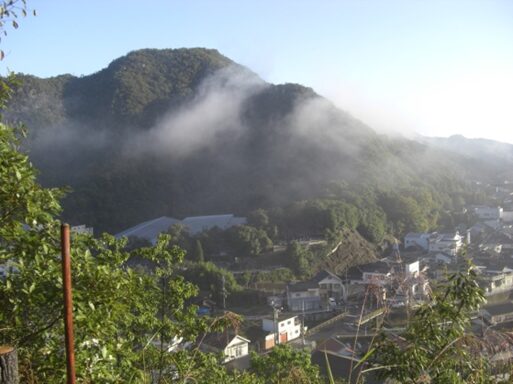

山上からの三石の街並みが一望できます左の山が 三石城址

三石宿の街並み

その先山陽道は南に上り坂を400m程進みます。やがて国道2号線が三石第二トンネルを抜けてきた南側で合流します

国道を100m程、弟坂を上っていくと左に 清水地蔵二体地蔵の袂に清水が湧いていて江戸期の旅人は坂の途中で喉を潤し無事を祈ったことでしょう

地蔵の先で弟坂を上り切ると大西峠でここから道は下りとなり、須通り集落を抜けると再び緩やかな坂を上り、兄坂と呼ばれる兄坂峠へと向かいます。兄坂峠を越えると大きくS字カーブを描きながら下っていきます。

途中の国道2号線は車が多く大型自動車も猛スピードで走っていきますが幸い歩道があるので助かりました。かつてはこの峠を越えるにもかなり厳しかったことだろう思います。

大西峠に上るまで清水地蔵辺りに二ヶ所橋のない谷川を渡らなければならなかったと記録にあります。また弟坂と兄坂の間の須通り集落には賃駕籠があったそうです

弟坂を上り切り振り返ったところの大西峠

大西峠よりの下り

須通り集落を抜けます

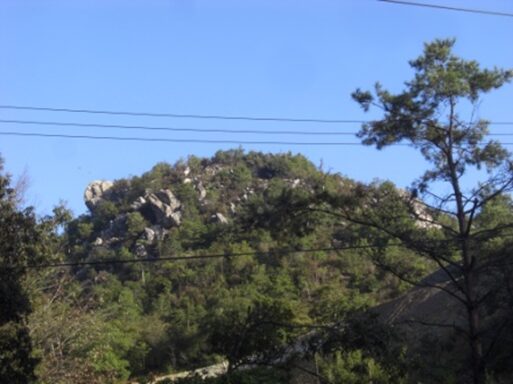

兄坂の下りに入ると右に絵になるような円形の岩山が見えます

ここまで三石で国道に合流して峠越えは800m程の間です

兄坂を下ると前方に山陽自動車道の備前ICが見えてきます、その手前で右に国道と並行した旧道が200m程沿って進みます。

200m程進むと正面の山陽道のICに続く高架を潜るか、右(北西)に入っていく道が分かれます。どちらが旧道なのか迷いましたが私は高架を潜っていく道を300m程進みました。右に入っていく道は700m程で大きく北西から南へと迂回する道でかなり遠回りになります。

どちらの道が正しいのか?、ICで多分旧道が消失しているが真っ直ぐ進んでいたようですが、真っ直ぐの道はICの高架を越えた先で、川を渡ると右から迂回してきた道が合流します。(遠方なので再度調査することもできないので、もしわかる方がいたら教えてください)。

高架の潜ったところで右に空き地があります、橋を渡りここから八木山集落へ右から前述の北からの道が合流してきます

八木山集落の入り口で旧道が復活するようです、宿場でないのですがかつては休憩所で茶店が集落内にあったようです

集落に入るとすぐ右に 薬師如来霊場参道入り口と書かれた標柱と、小さな 五輪塔はじめ数基石仏が並んでいます

民家の間の細い道を少し入っていきました

途中斜面にも多くの石仏があります

奥の高台に 薬師堂

八木山集落の民家の二階には幾何学模様の漆喰の家が目立つ

右からの迂回してきた道との角に 地蔵二基

地蔵の先400m程右にシェルGSをみてその先100m程で左からの国道2号線に合流します。そのすぐ先で山陽自動車道の高架を潜ります

がその手前右崖の下に 石地蔵二基 一基は新しく一基は近世以前のもの

高速道を潜り少し進むと、右側に和氣軍郡貨物自動車運送事業(協)の敷地があり、その手前に小さな池があります、その土手辺りが八木山一里塚跡で国道2号線に吸収され全く痕跡はなくなっています。

左手の小公園に 明治天皇八木山御小休所跡の碑と八木山一里塚跡碑 が建っています

小公園内の二基の碑

高速道を潜り二軒屋集落を抜け800m程進むと、国道に架かる歩道橋のところに出ます。その手前から国道に並行して右側に少しの区間旧道が残っています

歩道橋から歩いてきた街道(国道)向かって左下に旧道が見えています

歩道橋よりこの先の街道を見る、向かって右に旧道が国道に合流しています

旧道を振り返えったところ

四軒屋地区に入りますと持出川が国道に接近して沿います

四軒屋集落で伊里川を渡ります

四軒屋バス停傍の信号交差点を国道と分岐して右の旧道に入ります

右に入るところ国道より左手に神田宮の鳥居が見えます

神田宮

国道を左に分け右への分岐の旧道を広高下集落に入っていきます

右の山裾に備前焼展示場の建物があります

すこし進むと持出川に架かる往還橋を渡り道なりに左にカーブして広高下集落を進みます。この先暫く右の山裾の街道を南西に向かって持田川に沿って進みます

静かな気持ち良い街道風景です

広高下集落から木谷集落に入ります

やがて左から持田川が接近したところで道は分岐します、どちらの道が正しいのか迷います、右に進むと150mほどで伊里川に架かる橋に出てその先すぐに261号線の南北の道路に出ます。

歴史の道調査報告書では左の道になっていますので、左の道を進み150m程先で持田川と分かれ右にカーブして200m弱で261号線の交差点に出て横断します。

261号線を横断する交差点で110m程真っ直ぐ進むと伊里川に架かる橋を渡ります。正面に白い倉庫の建物がありT字路になっています

街道は左に折れます、ここにはかつて土橋が架かっていました

閑谷学校

T字路を右に折れて伊里川に沿って上っていくと閑谷学校があります。江戸初期、徳川光圀・保科正之とともに、三名君と称された岡山藩主の池田光政が寛文十年(1670)に創学した。現在の建物は元禄十四年(1701)藩主綱政の時代に完成された(国の特別史跡。)寄ってみたいが遠いので諦めました

【寄り道】 T字路を右に折れて伊里川沿いに300m程上流(北)に行くと、木谷集落に入りますが、右に木谷公民館がある傍の伊里川に架かる佐宗橋の近くに、三石城主 浦上村宗の塚 があります

宝篋印塔は、三石城主浦上村宗の墓で室町時代の立派な造り、永正九年(1612)三石城主となり守護大名赤松氏の政治を支えた。細川晴元の軍と摂津で戦い享禄四年(1531)六月四日天王寺で戦死。遺体をこの辺りに葬ったと伝わっています。

その先の山側に 天神社

天神社から伊里川沿いに南に下ってくる途中、右に 地蔵尊

寄り道が終わり元のT字路に戻り、左の伊里川に沿って少しだけ南に下る

T字路を左に折れた道標の前から振り返る。街道は向かって右の橋を渡ってきました

T字路の倉庫の南隣に閑谷神社の 道標と祠 明治十年の銘 「閑谷神社」「従是丗壱町十四間」

道標のすぐ先10m程右に小さな 五輪塔 が両側にある 祠

祠のすぐ先の分岐は右の旧道を進みます、左角に大きな屋敷があり緩やかな上り道を進みます

分岐を左に入ったすぐ右に 浄光寺

伊里中集落を進みます。集落内で地元のあばさんと少し話をして、記念写真を撮ってあげようと言って一枚。めったにない貴重な写真です。自分ながらにいつも同じような服装でスタイル悪く不細工です。

緩やかな集落内の上り坂を進むと左に西池があります。この付近も新しく建て替えられているが、旧家には漆喰などがみられ往時の面影が偲ばれれます

西池を過ぎると一本松集落に入ります、右手火の見櫓の傍に一本松公会堂がありその前に小さな 観音地蔵堂の祠があります

その先、坂を下る左に立派な白塀の旧家、備前焼桂花園

塀の傍らに 藤ヶ棚茶屋跡の標柱 昭和45年ごろまで茶屋の母屋が残っていたが焼失したそうです

一本松集落を抜けます

国道2号線に架かる左の歩道橋のすぐ先で国道に合流します。国道の向こう正面に片上戸田松山のお椀を伏せたようなこんもりとした城山が見えます。合流した先国道左には片山大池が広がる

国道に合流してすぐ、左の片山大池をみてこの辺りに 一本松(片山)一里塚跡の標識 振り返ったところ

左の片山大池が切れるところ堤に 片山大池と竣工の碑

片山大池を過ぎ暫く進むと、右に備前コンクリート工業の大きな看板が建っています、そこを右に入りますが二筋に分かれるので、国道を挟んだ真ん中の旧道を進みます

緩やかに坂を上ってきた旧道は立石川のところの分岐で右に折れ、正面の建物の右側の道を進み左にカーブして立石川を渡ると

立石川を渡ると正面の山陽新幹線の高架を潜ります。

高架を潜ると左の正面の道と右に上る道に分岐しますが、左の正面の旧道を進み大東集落に入ります

大東集落の街並み

集落のの小川を渡る手前右に宝暦三年の地蔵三体を祀る 祠

祠と大東集落を振り返る小川を渡り左に大東公民館の前の街道を進みます

大東集落を抜けて立石川に架かる橋を渡り左に折れます。立石集落に入ります

橋を渡った右袂に 日蓮宗の題目石

橋を渡り左(南)に折れた先で、左(東)側の今歩いてきた大東集落を見る

やかな下りを進むと国道2号線に出る手前右手に 天神宮

境内に安政二年の 常夜燈一対 文久二年の 水盆一基

天神宮のすぐ南側で旧道が国道2号線で消失するので左側に架かる歩道橋を渡ります。歩道橋よりこの先の街道を見る。すぐ先のJR赤穂線を越えていきます。左斜め前方に城山と片山の街が見渡せます

歩道橋で渡り国道に沿って緩やかな道を下り、左にカーブして赤穂線を渡ります

天神宮・歩道橋で旧道が国道で切れているところを振り返る

左にカーブして赤穂線の踏切を渡ります

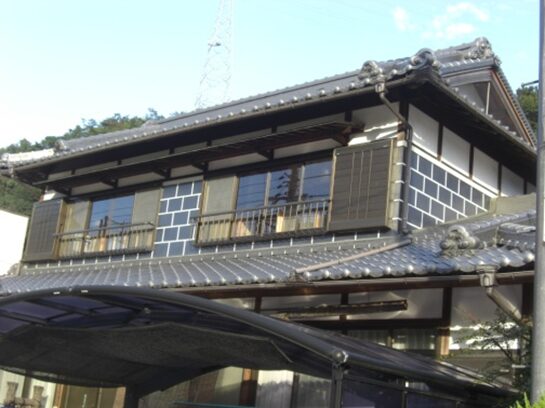

街道沿いの立派な旧家の建物、街並みも旧道の面影を彷彿させる

街道沿い右に 日蓮宗法鏡寺

門前に 題目石

門前の説明板に 藤原審爾住居跡 藤原家は大庄屋であった、秋津温泉は出世作となり「罪な女」で直木賞を受けられ晩年はこの地で暮らすつもりであった

法鏡寺と北側の赤穂線との間に 最上稲荷宮 鳥居は元治元年建立、文政十三年の常夜灯が東側に一基

法鏡寺から少し下り左に備前市役所を見てさらに西に真っ直ぐ進みます、この辺りから

【片上宿】に入ります。左の市役所から少し進んでいくと右に

宇佐八幡宮 石段を上っていくと随身門があります

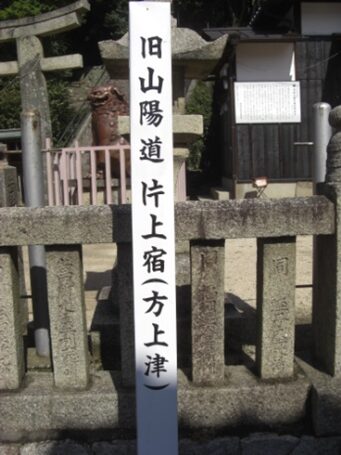

門前に立つ 旧山陽道片上宿(方上津)の標柱「藤井宿四里半 三石宿二里半」

宇佐八幡宮本殿

八幡宮の前の街道より片上宿の街並み

八幡宮より少し進んだ左T字路の右角に 津山街道(かたかみ往来)の標柱 右(北)に折れて進む街道は津山から山陰への道

標柱の側面に刻まれている説明「片上から津山を経由し山陰へ行く街道であった。寛文七年(1767)、ここから三国の和意谷にある、池田侯墓所まで石碑(墓碑)を運んだ」。「西山宗因は承応二年(1653)七月、陸路で津山へ向こうた、片山津に上陸して漁師の家に泊まったとされる。港の様子について。

文月や めでたくかしぐとまり船 の句を残した」。

津山街道 の道、正面は赤穂線の高架またここの交差点は片上鉄道が交差していた1923年1月1日開業、片上駅から柵原駅(現美咲町)17駅間を結ぶ33.8㎞の鉄道路線であったが1991年7月1日廃線となった。今も一部保存活動で駅舎などが残されている。

片山は

古くから「方上津」と呼ばれ、北側に細長く食い込んだ入海の良港で瀬戸内海の港町としての要衝であった。

備前や美作国の物産を吉井川を経由して和気から片上に運ばれ、片上港から瀬戸内海で京阪地区に運ばれていた。中世に入り山陽道が発達につれ宿場町としても栄へ、江戸期に入ると東の三石宿・西に藤井宿の間の宿として、本陣・脇本陣を備え、備前藩の蔵屋敷・問屋や商家が建ち並び繁盛した港町・宿場町となった

津山街道との分岐より180m程進むと流川手前の交差点に出ます。街道は正面の流川に架かる宝永橋を渡ります

交差点の手前右角に 往還名主跡(木屋岡島氏)の標柱

交差点を右に折れた左角にたつ標柱。交差点を左に川沿いを南に進むと入海へ

ここの交差点で【寄り道】流川沿いに北へ

流川沿いに北へ70m程進むと右に 浄土真宗本願寺派潮光山正覚寺 門前に元文三年建立の常夜灯一対

正覚寺のすぐ北側の国道2号線を潜り横断します、右角に備前緑陽高校がありすぐの信号を、左に国道を少し進むと十字路右に新屋敷公民館があります、さらに100m程先を進むと左国道に架かる歩道橋がありその手前右へ道を入るとすぐ

歩道橋の手前国道沿いに 万代家と第十一代常閑翁の坐像 万代家は足利氏に仕えていた武将でその後も延々と続き、現在も備前市西片上1284に住する

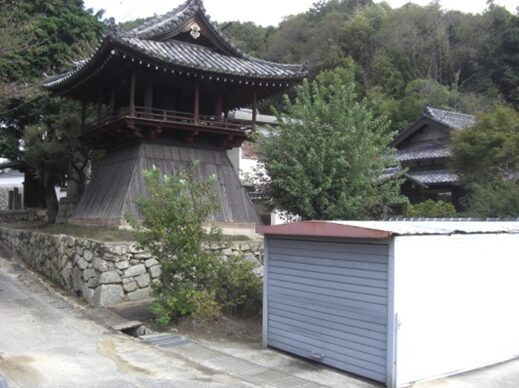

右に折れる右角に高野山真言宗真光寺の 花蔵院と北側に自性院の二院がある

かつて僧舎は七院あったが現在二院両院の西側にあります 高野山真言宗御瀧山真光寺 本尊は阿弥陀如来 奈良時代の天平十一年(739)行基により創建されたと伝わる古刹

鐘楼堂

本堂(重文)

三重塔(重文)

元の宿場内の街道に戻り流川に架かる宝永橋を渡ります。宝永橋を渡り街道は左斜め(南西)に方向を変え片上商店街に入っていきます。宝永橋は1704年木橋で1750年石橋へ

橋の左角に 前海屋跡の標柱 宝永橋が落ちても前海屋は倒れぬといわれた片上の富豪前海屋は広い敷地をもち明治24年、遊郭として遊女12名を抱かえていました

交差点から流山の入海方向を見ると綺麗な形の 円形の城山

片上商店街のアーケードを入ると 志賀家の跡標柱

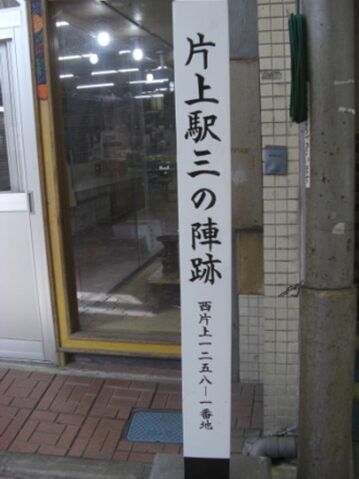

片上駅三の陣跡 石井家は石田三成の子孫といわれている

商店街を入ると人通りはないが左手に「返魂丹」売薬ルーツの店 日本売薬備中売薬の祖万代常閑翁の標柱

商店街のアーケードを抜けたところ

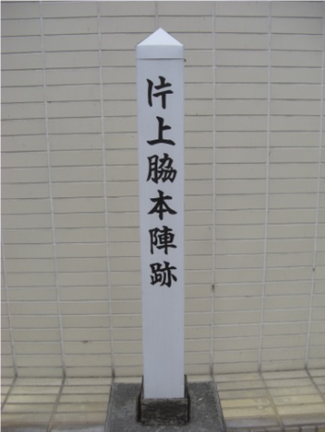

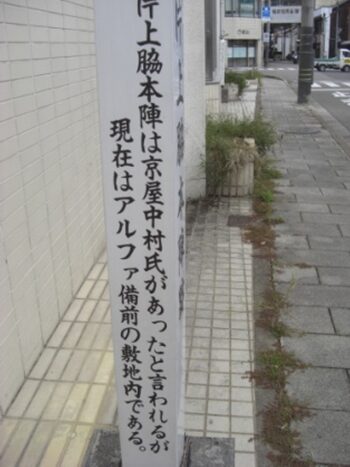

商店街を抜けた先で天満屋ハッピータウンの南側の角に出て街道は右に折れます。かつての天満屋ハッピータウン敷地内に 脇本陣京屋 がありました 片上脇本陣中村家の標柱

T字路を右に街道は折れます

T字路から街道を振り返ったところ、正面に商店街のアーケードが見えるところ左側の天満屋ハッピータウンの敷地内に 脇本陣があった

T字路右角に

道標 「右 恵比須 左 大坂」

【寄り道】T字路を左に折れて片上港に寄ってみます

T字路を左に折れて50m程先の右に 片上本陣小國家跡 がありました先祖は鎌倉時代に浦伊部村に住し、中世には備前国東南部の土豪となった。江戸時代に入り浦伊部村より片上宿の本陣として明治に至る

本陣跡の説明板と碑

道路を挟んだ左手に天保六年(1835)銘の 道標「左 渡海場 右 ・・・道」

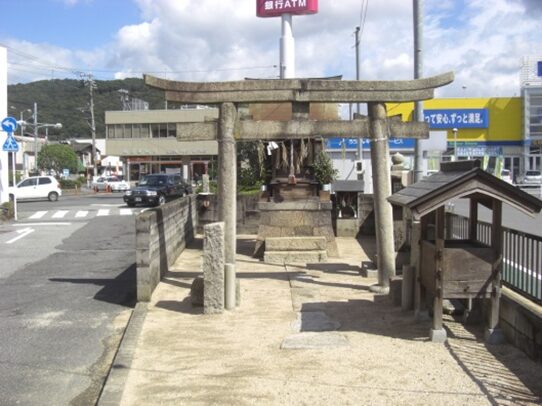

そのすぐ先、村上信号交差点を渡った左に 神社

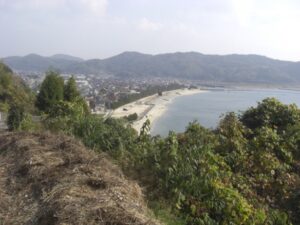

片上港と城山を望む

前述のT字路に戻り右に折れて進みます。50m程進み道なりに右斜めに折れますが、左に明神社の祠と常夜灯が祀られておりすぐ右のT字路を街道は左に折れます。左に折れる右角に丹生海産店があります。その50m程先で道は分岐しますが左の葛坂を旧道は上っていきます。

左に 明神社 文化十三年建立の 常夜灯二基

右T字路を左に折れる辻 市中集落の街道を西に進みます

50m程先で道が分岐するところの角に 慈恋の灯花お夏の墓 葛坂峠お夏茶屋跡の案内碑 街道は左に進むが少し右の道を行ってみます。 角に 道標 「観音道」御瀧山真光寺への道

角に 道標 「観音道」御瀧山真光寺への道すぐ左に

お夏の墓

傍に お夏・清十郎の碑と題目石「情熱の炎となりて恤えつくすお夏のみたまここに鎮まる」の追悼碑

左の道を上るすぐ右側お夏の墓と背中合わせに 岡山藩の筆頭家老 前川哲蔵の墓 文久二年北之町にて死す、宇佐八幡宮への伊部焼の狛犬文久九年(1826)玉垣を天保元年(1830)に寄贈する

分岐からさらに坂を上っていった250m程先にも分岐がありますが、真っ直ぐの左の道を進みます、右の道は赤穂線や国道2号線に出ます。

その分岐から左の旧道を進み左にカーブした先、200m程で再び分岐があるので旧道は左へ、どちらにしても分岐した道はこの先200m程で合流します

左の道のすぐ右に、中国九平戦死之碑 が心無い人が捨てた廃品の中に建っています

葛坂峠への旧道を上る途中斜面に 二基の石碑

峠への登り道

葛坂峠の頂上 は切り通しとなっています

葛坂は片上と伊部を結ぶ旧山陽道。江戸時代以前の官道が葛坂越えであったか、浦伊部回りであったか定かでないが、室町末期、片上富田松山城の浦上氏の兵と伊部の城を攻めとった宇喜多氏の兵がこの坂で戦ったという古戦場。江戸時代には司馬江漢が「この路せばき小路にして漸しく往来、やっとのことで伊部に出た」と日記に書かれている。昔は難所の峠であった。

明治十八年八月明治天皇も御巡行の時に、愛馬でこの坂を越えられた。(説明文より)

峠は少し広くなって平地になっています

葛坂峠の お夏茶屋跡 お夏は天性の美貌と評判の店は繁盛した傍に 井戸跡と地蔵二体(木の袂)

葛坂峠を越えると伊部地区で西に急坂を下る、地下にはJR赤穂線が走っていますその上を下り右から片上トンネルの西の出口に降りる。正面には伊部の街並みが見下ろせます。

ここで国道2号線を斜めに横断しなければいけません、車が多いので十分注意しながら横断します。横断した先から振り返ったところです。

国道より右に入る旧道、バイパス国道の右を緩やかに回り込んで下ります

150m程先で国道に接近して現在の新しい道を、左の国道に平行して進む事になるが、往時の旧道は左の国道に接近したところで消失します。

旧道は再び国道を斜めに横断して南側に出て、JR赤穂線辺りで右に曲がり赤穂線の軌道辺りを西に下り、200m近く下ったところで緩やかに右に折れて国道2号線の伊部東信号交差点に出て、国道の北側に出ていましたが、今は旧道はありません。

道は緩やかに右にカーブして伊部東交差点に出るまでにかつて 伊部一里塚跡 があったようです。止む得ず新しい道である国道北側の真っ直ぐの道を伊部東交差点まで進みます

伊部東交差点の手前70m程のところの国道左手に

伊部一里塚跡碑

明治十八年ごろまで旧街道沿いに北塚・南塚が原型を保っていたようですが、現在は赤穂線の軌道敷地内で消滅しています。

伊部東信号交差点を右に折れますが真っ直ぐは国道2号線、右直角には374線でその間の北西弁天川沿いの旧道に入ります

角に備前焼の旧家がありますこのあたりは備前焼一色です

旧道を進み緩やかな上りで左に山陽マルナカの北側を進み振り返ったところで、弁天川は右に離れていきます

伊部の街並み西に備前焼の店や工房、・レンガ造りの煙突が並び・漆喰の幾何学模様の旧家が街道情緒を漂っています

暫く坂を上っていくと右に 天津神社

応永十八年(1411)以前の創建と伝わる。本殿は永宝六年(1678)の建築で流れ造りの一間社。境内には備前焼瓦で葺いた神門・随神門、鳥居の左右には備前焼の宮獅子、万延二年(1861)銘、また石段の左右の塀には、備前焼の陶板が飾られ、随所に備前焼が施されてます。街道に面した常夜灯は安永八年の建立。

石段の横の塀の 陶板

街道に面した 常夜灯二基

【伊部宿】に入ります

宿の街並みを少し進んだ左の常盤旅館の前から街並みを振り返る

【寄り道】 そのすぐ先左に木村内科右に陶泉堂のある前の左への道を入り正面に赤穂線の伊部駅があります。駅の西側の地下道で南側に出ると、正面に姑耶山の山麓に小山があります

国指定史跡・伊部南大窯跡

最大の東窯は全長五十四m、幅五mと国内でも最大級の半地上式登り窯である。それより西側には全長約三十mの中窯、同三十一mの西窯があります。

一帯には備前焼の破片が沢山あります、備前焼は千年の歴史を持つが江戸時代使用されていた窯です。一度に三万個余り焼くことができるが、その時の薪が約五十六~六十トン費やし焼成日数は平均34~35日要した。

このほか北の 不老山(216m)麓の北大窯跡・医王山(301.4m)麓にも一基の窯があったと伝わる

史跡 伊部南大窯跡碑

国道2号線と伊部駅・備前陶芸美術館を振り返り元の街道に戻ります。駅近く伝統産業会館のコーヒーハウスで少し休憩がてら飲んだコーヒーが特に美味しかった

元の道に戻る途中左に お堂

宿場内を250m程進むと左に 履掛天神宮

その先で不老川に架かる伊部橋を渡ります

手前橋の袂の右に 備前焼の親柱

備前焼の親柱・備前焼の文政二年の 地蔵さん

橋を渡り少し進んだ先で旧道の街並みを振り返る。伊部東・西で宿場は終わる

山陽新幹線の高架に出るので高架に沿って左に100m程沿って進みます

道なりに高架を潜り真っ直ぐ進みます

高架を潜ったすぐ右角に 地蔵さんが二基 小さい方が備前焼

130m程で左にカーブして大西集落に入ります。右にトービホテルの建物

その先左に大きな大ヶ池が広がります。その池の真ん中を山陽新幹線が走っています

街道は左の大ヶ池の北側を進み、池灘集落から大内集落に入ります

大ヶ池が切れる西北の角の辻を街道は真っ直ぐ進みます。

左の池の堤に 大ヶ池竣工記念碑

記念碑の近くの堤に大ヶ池に向かって座る 地蔵さん、まるで池をじっと見守っているよう 地蔵尊と道標 「左 きなべ うしまど道」

池に沿った左(南)への道は 牛窓への道

池を過ぎて200m近く先の左手に山陽新聞販売書の看板があるところ、街道を挟んだ右用水溝の畔に

道標 「臥竜松之道」

臥竜松はここから北西200m程のところにあった大松(天然記念物)であったが枯れてしまった

その先300m程進むと街道左側に

文化三年建立の 枯木之地蔵と風化した二体の地蔵

地蔵から数十mで右への道があり大瀧山への参道分岐点。街道は真っ直ぐで水路を渡ります

大瀧山への参道を50m入ると右に 道標「従是大瀧山道 本堂まで十八丁」この道標は300m程西の旧参道口にあったのを車道が完成したので現在地に移したそうで、大瀧山には重文の三重塔を持つ福生寺があります

福生寺まで2㎞あるので寄れない

参道入り口からすぐ水路があり少し北側に入ると天保六年建立の倉稲魂神など六柱の神を祀る、五角柱の石塔

水路を渡り暫く進むと左に山陽新幹線の高架、その南側に国道2号線、JR赤穂線と並行して西へ進みます、やがて香登本地区に入ります。

集落の入り口に右に東町の 観音堂

香登(かがと)集落は古い街並みを残しています。

かつては 【香登は間宿】 西の吉井川が増水で川止になった時、重要な宿となったようです街並みを進むと右手に

香登一里塚

北塚は神社の境内の往時の姿を偲ばせ北塚は、南北7m・東西5m・高さ1.8mで周囲を石積みで囲まれている。街道の左側にあった南塚は、明治二十年ごろに塚石を使用して「用心井戸」にしてしまった。井戸はあるが塚跡は残っていません

用心井戸に変わってしまった南塚跡

一里塚の北側に 大内神社

神社は元禄十六年(1703)以前に創建されたと記録が残ります。神社の宝物の一木製金泥塗の高麗犬一対、延宝五年(1677)銘があることでも明らかとされています

本殿は撮れていないが元禄十六年の三間社神社建築で、また明和六年の常夜灯一対と数基の石造物があります

その先右ブロック塀の袂に 道標と最上稲荷神社

道標 「最上稲荷神社」

最上稲荷神社

香登集落を進みます右のぶよう歯科医院の手前で弓場川に架かる橋を渡ります

川よりすぐ右街道筋に旧家の商家があります素晴らしい建物

醤油屋ソフトクリームの看板が出ていたので喉を潤しました美味しかった

すぐ先左の中央公民館の西隣に 地蔵堂

境内に寛延元年十月吉日の銘の、観音像が東向きに立ち傍に 薬師如来と石塔

観音堂の前から香登宿街並みを振り返る

暫く両側に商家の古い建物が残る街並みを見ながら進みます。やがて左に日本イエス・キリスト教団香登教会があります

右に香登郵便局を見てその先左に坂本内科小児科医院があります

小児科医院から100m余りの間にも蔵造りの旧家が左右に並びます。素晴らしい街道情緒です

医院から100m余の先、右にカーブミラーがある辻で旧道は左直角に折れます。真っ直ぐの道は新道です

左に折れて数十mで左T字路を右(西)への道に折れます、いわゆる宿内の鍵の辻です

右に折れた先の旧道を西へすぐ左奥に香登公民館あります、そして前述の新道が右から合流します。この辺に

高札場や茶店 があったそうです

合流した先から振りかえる。向かって右からの道が旧道で左が新道

合流した先すぐ右に 石長姫神社 参道入り口に大きな 常夜灯 嘉永二巳酉夏四月吉日(1839)の銘

境内には多数の老大木や宝暦期の常夜灯、社殿の奥に天明期の祇園宮碑・慶安期の石碑があります

この辺りにも旧家が残ります、右に西村公民館があり南に行くと赤穂線香登駅

街道沿い左に石造りの 祠

その先200m程進むと右に常夜灯がみえます

大きな 常夜灯と足元の森の本橋の碑 常夜灯は天保十亥年三月の銘、高さ約3m森の本橋は往時小さな石橋が架かっていたようでその一部と思われます

常夜灯の前の街道から振り返ったところ、静かで見ごたえのある宿場の街並みでした、北側の城山山麓の城山池から流れる小川の橋を渡り進みます

暫く進んでいくと二之樋集落に入ります。宿場の雰囲気が偲ばれる街並み

集落の中ほど右の電柱の袂に

明治十四年の 里程道標

暫く進み家並みが終わり板根地区に入った右高台に 最上稲荷神社

すぐ右に旧家の前の街道沿いに 道標 「従是熊山道 宮まで四十五丁」元文二年巳年九月廿四日の銘

旧道はこの樋を渡ります、北側を遠望樋の改修に伴い熊山道はかわっているかもしれませんが、熊山道で美作国へ

樋を渡り左(南)に大きくカーブして進みます

前方に見える山陽新幹線に突当り50m程右によって左に高架下を潜ります

右に沿って進み左の高架を潜る

高架を潜り50m程で国道2号線に合流して国道を右に折れます。右にドライブインがありその植え込みに

古跡 備前長船造剣之跡の看板

備前長船は備前刀剣の里と知られた長船村です。平安時代から長船を中心として福岡・畠田・吉井等の地で刀鍛冶が栄えた、鎌倉時代から室町時代にかけて名匠、良工が沢山出て備前刀の名が天下に知れ渡った。

現在残っている国宝や重文に指定されている7割程が備前刀といわれています

おさふねサービスエリア

国道2号線を右に折れて進みますが国道下のトンネルを潜り吉井川沿いに出ますと

吉井川の対岸に 靱負神社

国道2号線の嫌な道を暫く進み途中長船信号を越えて300m程先の信号に出ます。左手に配送センターが続きその切れ目に「天王」というバス停があり、その手前の信号で国道2号線より左に降りる道へ進み

【寄り道】下りた右角に 備前長船刀剣発祥之地碑

長船集落に入ります。国道を降りて100m程北に戻り右斜めに進み大きく円を描いて、川を二つ渡り少し先の分岐を左に折れて東方向に進むと、備前おさふね刀剣の里です。

備前長船刀剣博物館 へ寄って知識を入れます

鍛刀場での模範実技等を見て付近の史跡を散策します

天王社刀剣の森靱負神社

この森の松は足利尊氏ゆかりの松で、1331年新田義貞に敗れ九州に落ちる途中、神社に再起を祈願し願った御礼に九州日向から持ち帰った松の子孫とされ、日向松と呼ばれています

鳥居の傍に備前焼の狛犬と随神門

城の内 伝兼光屋敷跡

城の内築地(つんじ)と呼ばれているこの地は南北朝時代、太刀を鍛えた褒美として足利尊氏から当時の名工兼光が賜ったと伝わる。約一町(100m)四方の壕をめぐらし四方に櫓を建てた城に、代々鍛冶が居住し鍛刀したといわれています。文明十五年(1483)福岡合戦のとき松田勢によってこの城のほか周辺の民家まですべて焼き払われた。

敷地内の刀匠達の墓だろうか

伝 長船紀伊守屋敷跡

長船亮行は宇喜多家の老臣長船越中守詮光の子で天正十六年父が虎倉城で殺害された後、相続して宇喜多秀家の信任も厚かったが家中の武断派によって殺害された。この屋敷跡の東側の竹藪の中には西行法師が諸国行脚のとき、この地に来て腰を掛けたと伝わる腰掛け石があります

説明板の横に 西行法師の歌碑 長船集落の中心辺りに

高野山真言宗金剛峯寺西南院宝城山西方寺慈願院

本尊は阿弥陀如来、脇侍は観音菩薩・勢至菩薩。天平勝宝年間(749~757)の創建と伝わる古刹で長船刀匠の菩提寺

横山元之進祐定寄進の梵鐘

刀匠、明治二十年(1887)先祖代々の菩提のため寄進した梵鐘,南北朝時代永徳四年(1384)の作。

刀匠の墓

造剣の古跡碑

大正十四年横山元之進祐定が備前長船刀匠の偉業をたたえて自宅に建立。高さ5m 刀をかたどり切っ先を空に向けて建てられています

見学終わり、元の国道2号線の信号に戻り、南に進むとすぐ先で道が分岐しますので右の道を進みます。長船町八日市地区

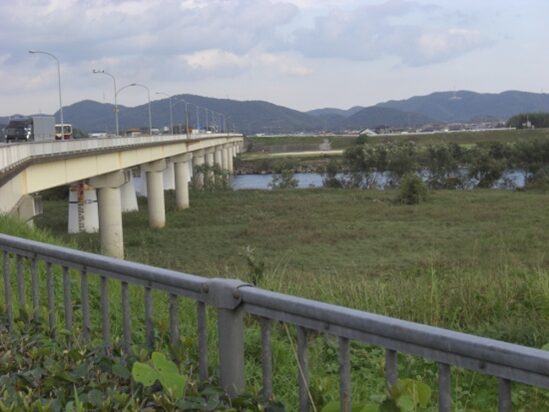

右には吉井川と吉井川に架かる備前大橋、備前大橋を渡って対岸に出ます

分岐のすぐ先で右の河川敷に降りる道があります。往時はこの辺りの堤防から河川敷に下り渡し場に向かったと推定されています。八日市集落から対岸の一日市集落への

渡船場跡

備前大橋から300m程手前の右堤渡し場跡に常夜灯の下土台だけが残る。土台部分のそこには 「常夜灯」 「右 久だ里みち 左 西大寺みち」と刻まれてます

その先、吉井川を背にして右にも明治天皇巡行時の記念 石碑 「明治天皇・・・・・」

【寄り道】その先で備前大橋東交差点に出ます、山陽道は右に折れて橋を渡りますが、再度備前大橋を渡らずに真っ直ぐ堤防の道路を進み先にある福岡集落に寄ります。

吉井川を渡るルートにはかつて二ルートがありました。

一つは前述の備前大橋より北側300m辺りを八日市集落より対岸の吉井へ備前大橋と並行して渡る、北ルートの渡しと。

一つは備前大橋の東詰辺りから南に河川敷に入っていき福岡集落西北の河川敷から対岸の、一里塚が立っている南西部の一日市辺りに渡る、南ルートの渡しがありました。いずれも渡し舟であったようです。

福岡城跡

備前大橋より歩道のない堤防道路を川に沿って進むと、右の河川敷に長船GCがあります。

二ルート目の渡し舟への道は河川敷を備前大橋から右斜めに進みGCの中を進んでいたと思われます。すこし進んでいくと道路左下にクラブハウスが見えます、そのすぐ先で左斜めに下る道があります。

その小道に福岡城跡の丘と刻まれた石標が建っています

福岡城跡の丘

右の河川敷の中のゴルフ場にこんもりした小山が見えます、稲荷山にある小さな赤い鳥居が微かに見えるのが 福岡城跡

吉井川東岸河川敷のゴルフ場内の小山、標高10m程で14世紀のはじめに築城された本丸跡と伝わる。遺構は残っていない。福岡合戦の古戦場でもあります

福岡城跡は二説あるようです、一つはこの地(瀬戸内市長船町福岡)と、一つは吉井川の対岸(岡山市寺山)とする説があります。

この辺りは刀剣、須恵器の産地として古くから開け吉井川にそって栄えた街であったが今はその面影を偲ぶことができない。ここで歴史上有名なのは文明十五年(1483)福岡城を守る赤松・浦上の軍と、城を攻撃する松田・山名の軍が50日かけた戦いの「福岡合戦」です。

堤防より下って南へ800m程進んでいくと吉井川のゴルフ場の東側に街を形成する福岡集落があります。集落には旧家が建ち並びほぼ四角い碁盤のような集落で固まっています。喧騒の中より少し外れているので静かで素晴らしい情緒ある集落です。街内に備前福岡郷士館があるので寄ってみようと思ったのですが、あいにく日曜日しか開館されてなく残念でした。街は整然と整備されていたようで今も、東小路・西小路・市場小路・上小路・下小路・後小路・横小路・横町・殿町・茶屋市場と地名が残っています。中世には福岡千軒と呼ばれるほど備前随一栄えたそうです。

徳川期を経て現在の白壁や格子窓、土蔵が残る集落に変わっています。また鎌倉時代には「福岡の市」が開かれ賑わった。

一遍聖絵(国宝)の舞台である市の跡はこの集落です。堤防近くに福岡の市跡の碑が建っています。

(折角福岡に寄ったのに福岡の市跡の碑に寄っていなく非常に残念)

福岡集落の一角

市跡から南東300m程にある 日蓮宗教意山妙興寺 日伝が播磨の守護大名であった父赤松則興の菩提を弔うため応永十年(1403)草庵を結んだのがはじまりと伝わります

本堂の傍に樹齢300年程といわれる大銀杏

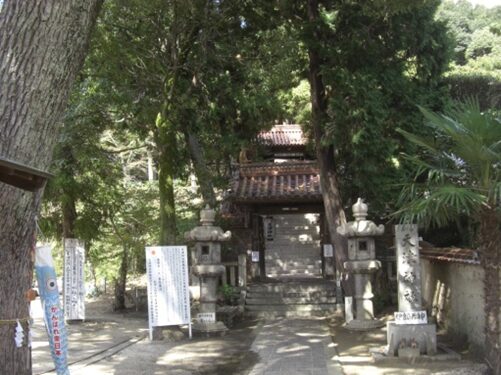

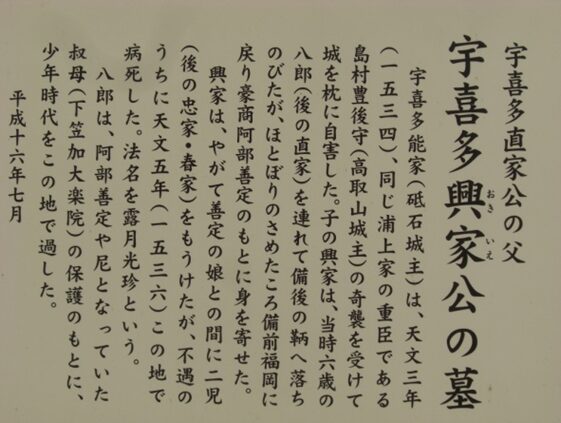

境内の景色のいい 宇喜多興家の墓所

その後、直家は戦国大名に成長し岡山城を築城したがその子、秀家は豊臣秀吉に仕え武将として立派に成長したが関ケ原の戦いで石田三成に味方して活躍した、後に捕らえられ八丈島に流されて没した。

境内の 黒田高政・重隆の墓

黒田氏の祖宗清は近江国伊香郡黒田村に住していた。宗清より五世の孫高政は永正八年(1511)子重隆とここ福岡に移住し重隆に嫡子職隆が誕生した、重隆は大永五年(1525)家族と播州に移ったのち、御着城主の小寺氏に仕え頭角をあらわし姫路城を預かっている。

職隆その嫡子官兵衛孝高が姫路城主として黒田家の基礎を築いた。秀吉の軍師としての黒田官兵衛の活躍、その嫡子長政が徳川家に仕え筑前五十二万石の大大名となり福岡城と命名した。これは父祖の生活の地である墓もある備前福岡を偲んでこの地名を用いたとも伝わる

少し離れて妙興寺から東路を北に行くと

岡隆山薬王寺跡

奈良時代の報恩大師ゆかりの備前四十八ヶ寺の一つ。平安~室町時代にかけ三院・六堂が建ち並ぶ大寺院であった。江戸時代に入り岡山藩主池田氏の寺院整理で廃寺となった。その後、信徒達の熱心な願いにより元本尊の薬師如来を迎えお堂を建て大正の終わりまで続いた。現在の堂宇は大正十五年改修されたもので、今は無住

地蔵堂(旦過のお地蔵さん)

薬王寺の境内の鬼門にあたる方角に魔除けとして建てられた、今は子供の守護神として地元で信仰されています

残念ながらまだ、七つ井戸・福岡一文字造剣之地碑・実教寺跡・福岡の市跡、福岡の街並 みを見たかったがかなり陽が落ちてきたので先を進まなければならず、後ろ髪をひかれるがこの辺りで見学を終わります

堤防に上り福岡の街並み等を遠望

吉井川に架かる備前大橋の東詰に戻り長船や福岡の見学を終わり国道2号線で岡山市に入ります

備前大橋より北東の長船地区を見る

備前大橋より南東に福岡地区を見る

吉井川の西詰に出て吉井信号交差点で左に折れます。岡山市(旧上道郡一日市村)に入り、橋の西詰には北ルートの渡しからの道が合流していたようです。

現在の備前大橋を振り返る

少し国道を進み一日市信号で国道を左に分けて右に下る旧道を進みます。

一日市の信号から対岸の福岡集落の西方を見る。南ルートの福岡への渡し場跡 左の小山がゴルフ場内にある小山の福岡城跡

左手のガードレールの下の堤の上に一日市一里塚跡 南側の榎が一里塚跡の面影をとどめています。すぐ下の河川堤に一部石組跡があるのだが草でわからなくなっています

国道と分かれ右の集落への道を下っていきます

ここから【間の宿の一日市宿】に入ります

進むと左に文政四年に建立された 常夜灯

一日市間の宿には本陣や旅籠があって川止めの際には賑わったようです。

常夜灯のすぐ先右に空き地の駐車場がかつての 本陣跡 で新築された民家が立っています。駐車場の一角に 一日市宿場跡の標柱

本陣跡の敷地北側には倉安川が流れ、舟着場がありました。

本陣跡の旧道を挟んだ向かい側には 神田明神・稲倉神社の祠

その奥に 嵐渓の句碑

駒鳥や藤戸をわたす朝霞

暫く西への道を進むと旧一日市村から旧西祖村に入ります。手前右から小さな川が接近してくる左に

題目碑

旧道は枝道がありますがほぼ真っ直ぐ西に進みます

静かな西祖集落を進んでいきます、陽が暮れてくるとよけい集落の街並みが幻想的です

旧西祖村を過ぎると右から倉安川が接近し、暫く進むと旧浅川村に入ります。立派な旧家

右に御休小学校

小学校の西側を北に入ると福岡神社の鳥居と参道があります、正面の小高い三笠山の丘陵地に福岡神社があります。参道の入り口に文政七年八月に建立された常夜灯が一対天保三年に建てられた鳥居があります時間的に寄れないのでここから見ておきます

倉安川に沿って西へ暫く進むと川の右側には遊歩道がありますが、山陽道は左側の道です

やがて旧国道2号線(現250号線)に合流し歩道橋で横断して南西に進みます。倉安橋が歩道橋のすぐ西に架かっています

歩道橋の上から今来た道を振り返る

この先の旧道はさらに右に倉安川に沿って進みます

暫く進んだ先の分岐を右に倉安川に架かる尺堂橋を渡り、左の倉安川に沿って進みます。ここから旧楢原村に入ります

楢原集落の途中から振り返る、集落は進行方向右にあります

その先で倉安川と山陽道が分かれるところの手前、左の倉安川を渡り入っていく細い和田八幡宮への参道があります

道標と柱と燈籠 が並んでいます

灯篭一対は天保三年の建立、道標はチョット読めないです。八幡宮は参道を南に進み国道2号線を越えて石段を上ると随神門があります、両側に安政五年の狛犬があり正面に本殿・拝殿・釣殿・平幣殿があるそうです。また八幡宮の東側にある大日幡山には文明年間の福岡合戦の頃にあったといわれる、火鉢山城跡があったとつたわっています。

残念ながらここも時間的に無理なのでここで諦めました。少し計画が強行すぎたようです

この辻で倉安川は左に離れ街道は右にカーブします。正面に見えるのが火の見櫓

その先で秋芳川に架かる橋を渡りさら西に進むと小さな川を渡ります。その先の信号交差点の車道を横断します

信号交差点を横断して直ぐ沼川に至る。沼川の手前右角に道標があり沼川に沿って右への道は、津山への街道

交差点より左に道標を見て振り返る

沼川に沿って進む 津山道

道標 北へ「せとえき 美作 津山道」 東へ「神戸 大阪 岡山 廣島」

100m程先で砂川に架かる船橋を渡ります。橋の正面に丸山があり南側を巻いて西へ進んでいきます

やがて右の上道中学校の前に出ます。ここから旧沼村に入り中学校の前の分岐を右の道を進みます。グランドの前から街道を振り返ったところ

その先右に市立上道学校給食センターを見て進みます。暫く田園の風景を見ながら

赤坂の集落を進みます

やがて右から砂川に架かる砂川橋を渡ってきた国道が接近しますが、合流せず並行して西に進みます。この辺りに一里塚があったらしいが痕跡がありませんでした

暫く八塚集落の北側を通っていきます

やがて右からの国道2号線に合流します、振り返ったところ

右からの国道に合流し左に折れると浮田校バス停があります。バス停から右(北)を見ると、弁天山の山頂に 亀山城跡で弁財天神社が祀られいる

少し進んだ先で右に入る旧道があります、角左に沼バス停があります。

かなり暗くなってきました急がなければ。私のルールでは暗くなってからは歩かないようにしています

細い旧道を進んでいくと、青津池に突当り街道は右に折れます。左には国道の沼交差点がすぐにあります

左の青津池の堤道を100m程進むと山陽本線の踏切を横断します。すぐT字路となるので左に折れます

T字路にあったと思われる、江戸中期の道標が右の細い路地にあります

道標 「右 のぼり道 左 作州道」

T字路を左に進むと街道左に、元茶屋であった 松井家 あります。立派な蔵

左の青津池が過ぎ旧中尾村に入ると右に新幹線の高架が接近し少し沿って進むと、やがて右の新幹線の中尾架道橋を右に潜ります

架橋を潜りすぐ左に折れて少し沿って進むと、新幹線に離れ右に進む旧道、その先の交差点左に中尾公民館を見て中尾集落を進むと右に

祠

中尾公民館の交差点から200m程先(祠を過ぎたところの)右T字路のところで、左からの細い道があります。

本日はこの辻で終了します。左(南)に100m程行き山陽新幹線の高架を潜ると山陽本線の上道駅がありますので、ここから今夜の宿泊地の岡山駅前のホテルに移動します。

上道駅着17時45分暗くなる寸前でした。

10月6日 40.28㎞よく歩きました終わります

コメント